|

Quelle: FUNKSCHAU ???? /

Heft ??, Seite 210 – 211

Das Abspielen von Schallplatten im fahrenden Kraftwagen war bisher eine

unsichere Angelegenheit, denn es gelang kaum, einen Plattenspieler

herkömmlicher Art so sicher aufzuhängen, daß er allen Stößen und

Schwingungen entgeht. Das geringe Auflagegewicht des Tonabnehmers (~ 10

g) und die geringe Rillentiefe (~ 40 µ) — insgesamt also die kleine

Haftfähigkeit des Tonarms in der Rille — sind dem Abspielen von

Mikrorillenplatten bei Erschütterungen unzuträglich.

Es gibt amerikanische Konstruktionen für Autoplattenspieler mit 16

2/3-Schallplatten, jedoch ist hier der Aufwand für Dämpfung usw. recht

hoch. Im Gegensatz dazu ist der neue, von Philips entwickelte

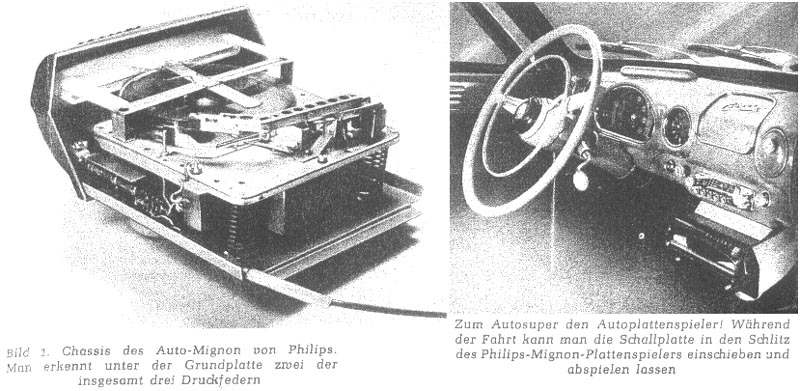

Auto-Plattenspieler „Auto-Mignon" aufwandsmäßig klein gehalten, obwohl

er alle äußeren Bewegungseinflüsse ausgleicht wie Schwingungen, Stöße

sowie Fliehkräfte durch Kurvenfahren und Schräglage.

Im Prinzip hat man hier die Mechanik vom Mignon-Gerät für das

halbautomatische Abspielen von 17-cm-Kleinplatten übernommen (FUNKSCHAU

1956, Heft 21, Seite 883). Man schiebt die Platte mit herausgenommenen

Mittellocheinsatz durch den Schlitz, womit alle Bewegungsvorgänge wie

Einschalten des Motors, Anheben und Aufsetzen des Tonarms ausgelöst

werden. Damit ist die im Kraftwagen sehr wichtige Forderung nach

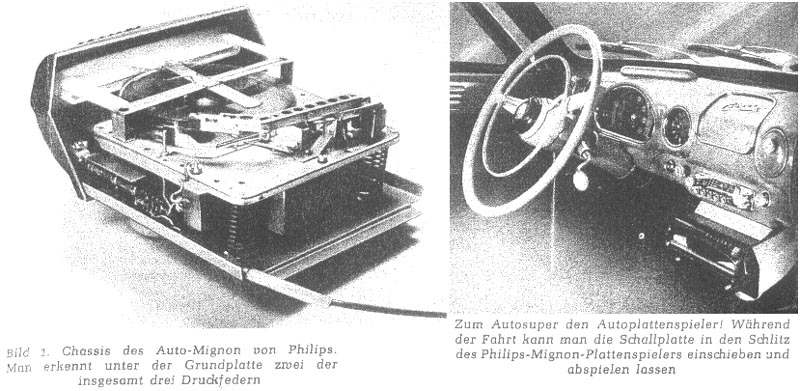

einfachster Bedienung erfüllt. Bild 1 zeigt das Innere des Gerätes.

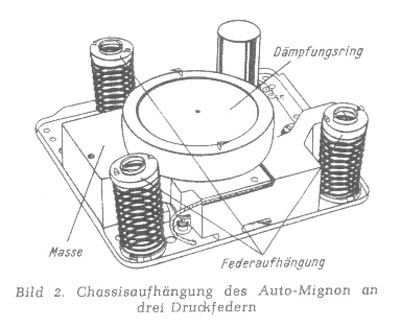

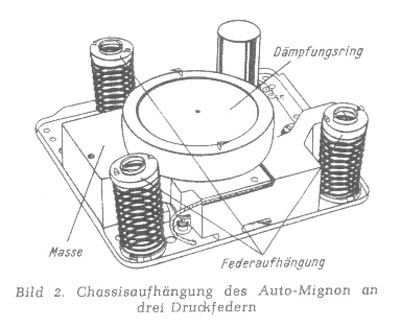

Die auf die Schallplatte und den Tonarm einwirkenden dynamischen Kräfte

werden von einem mechanischen Schwingkreis aufgefangen, dessen

Eigenresonanz so niedrig liegt, daß das Plattenspielerchassis

unempfindlich gegenüber den von außen einwirkenden mechanischen

Einflüssen bleibt. Es ist freischwingend auf drei Druckfedern aufgehängt

(Bild 2), von denen zwei auch in Bild 1 zu erkennen sind. Damit nun die

Drehzahl des Plattentellers beim Ausfahren enger Kurven durch die dann

auftretende Fliehkraft nicht beeinträchtigt wird, liegen zwischen dem

6-V-Motor und dem eigentlichen Plattenteller zwei Zwischenräder; nach

Werksangaben bleiben die Gleichlaufschwankungen auf diese Weise unter 9

Promille. - Die Spannungsschwankungen der Wagenbatterie werden zwischen

4,5 und 7,8 V selbsttätig durch einen Fliehkraftregler ausgeglichen und

haben daher einen vernachlässigbar kleinen Einfluß auf die Drehzahl (0,5

%).

Das Auflagegewicht des mit einem Gegengewicht statisch ausgewuchteten

Tonarms beträgt 10 g; sein Kristallsystem hat einen Frequenzumfang von

30 bis 15 000 Hz und einen Abschlußwiderstand von 470 kOhm. Die

Ausgangsspannung erreicht ~ 300 mV eff.

Ein Problem besonderer Art ist der Anschluß des „Auto-Mignons" an den

Autoempfänger im Wagen. In der Regel hat dieser keinen TA-Anschluß, so

daß man sich entweder durch individuelles Einlöten des Nf-Kabels

zwischen Diode und Nf-Vorröhre des betreffenden Empfängers helfen muß,

oder man nimmt als Zusatz einen kleinen Hf-Oszillator mit Pentode EF 93,

der mit der Nf-Spannung des Tonabnehmers moduliert ist. Er schwingt auf

535 kHz (oberes Ende des Mittelwellenbereiches) und speist direkt in die

Antennenbuchse des Empfängers ein, den man bei Plattenspielerbetrieb auf

diese Frequenz einstellen muß. Die Hf-Leistung ist auf 0,3 µW [!]

begrenzt. Ein Relais schaltet dann die Autoantenne ab und legt sie an

Masse, so daß jede Ausstrahlung nach außen auch über diesen Weg

vermieden wird. Die Deutsche Bundespost hat diesem Kleinstsender, dessen

Strahlung außerhalb des Kraftwagens nicht feststeilbar ist, eine vorerst

auf zwei Jahre befristete allgemeine Genehmigung erteilt.

Die Montage des „Auto-Mignons"

ist einfach. Nach Abnahme des Gehäuses läßt sich dieses unter dem

Armaturenbrett, am besten in der Wagenmitte, leicht befestigen. Das

Chassis des Plattenautomaten wird dann einfach hineingeschoben. Der

Einschub für Schallplatten wird beleuchtet, die Beleuchtungsstärke ist

in zwei Stufen (Tag/Nacht) einstellbar. Vorn trägt das Gerät zwei

Druckknöpfe. Der rechte übernimmt die Funktion einer Phonotaste am

Heimrundfunkgerät (Umschaltung von Rundfunkempfang auf Platte und

umgekehrt), und links ist der vom „Mignon" her bekannte Knopf für das

Auswerfen der zu Ende gespielten Schallplatte angebracht.

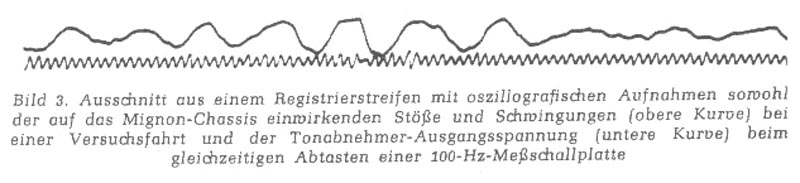

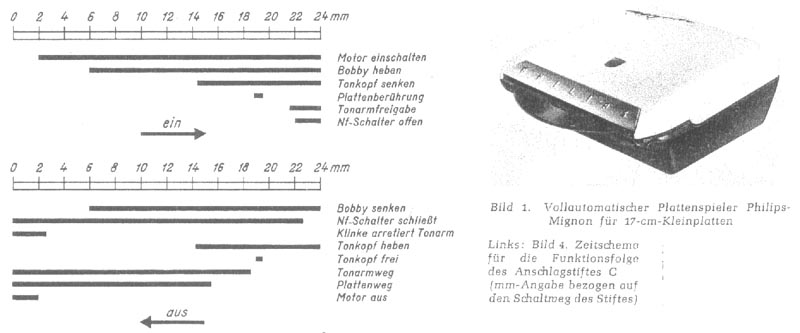

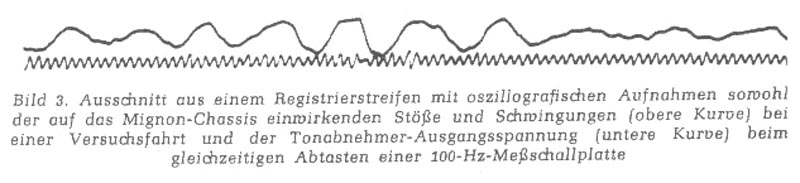

Wir möchten noch besonders auf den Registrierstreifen Bild 3 hinweisen.

Hier sind sowohl oben die auf das Mignon-Chassis auftreffenden Stöße bei

einer Versuchsfahrt aufgezeichnet als auch unten die Ausgangsspannung

des Tonabnehmers beim Abtasten einer 100-Hz-Meßplatte. Hätte man

beispielsweise eine 1000-Hz-Meßplatte aufgezeichnet, dann wären

Unregelmäßigkeiten der Ausgangsspannung überhaupt nicht oder fast nicht

aufgetreten. Hingegen nähert sich die 100-Hz-Frequenz schon etwas der

Frequenz der Erschütterungen (3...30 Hz).

Der Schallplattenautomat „Mignon"

Quelle: Heft 21 /

FUNKSCHAU 1956 (Seite 883 - 884):

Bei aller Einfachheit der Konstruktion ist der

neue Philips - Plattenspieler „Mignon" eine bemerkenswerte technische

Leistung. Das aus Bild 1 ersichtliche Kunststoffgehäuse in beige und

dunkelrot ist bis auf den schmalen Schlitz an der Vorderseite

geschlossen. In diesen Schlitz schiebt man eine 17-cm-Kleinplatte (45

U/min) hinein, ähnlich wie man einen Brief in den Postkasten wirft, und

sofort wird die Platte abgespielt. Nach Beendigung dieses Vorganges

springt sie wieder halb aus dem Schlitz heraus, so daß man sie fassen

und herausziehen kann. Es ist somit der ideale Plattenspieler für

technisch unbegabte Phono-

freunde, für Kinder und für jene, deren Hände schon etwas zittern und die

daher für das Aufsetzen des leichten Tonarms nicht recht geeignet sind.

Die sinnvolle und sicher funktionierende Automatik wird allerdings durch

die Beschränkung auf nur eine Plattenart erkauft. Philips entschied sich

für die 17-cm-Kleinplatte mit 45 U/min, deren Anteil an der deutschen

Schallplattenproduktion auf bereits 40% gestiegen ist und deren Vorzüge

allgemein bekannt und unbestritten sind.

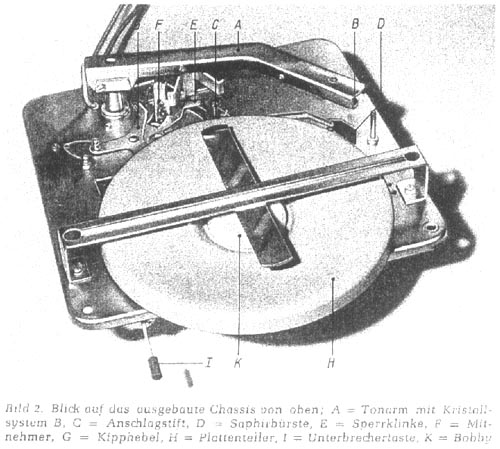

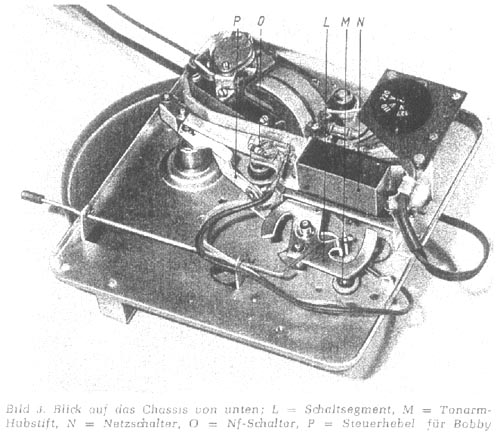

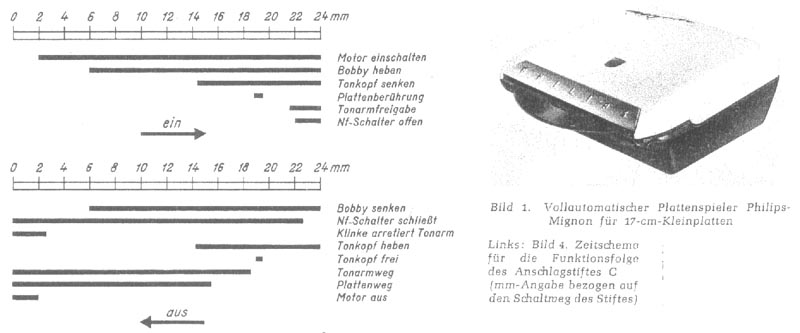

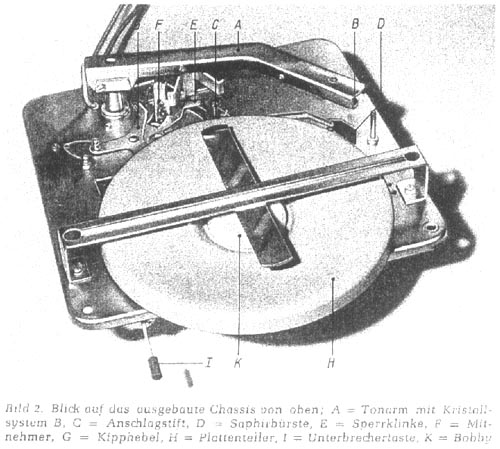

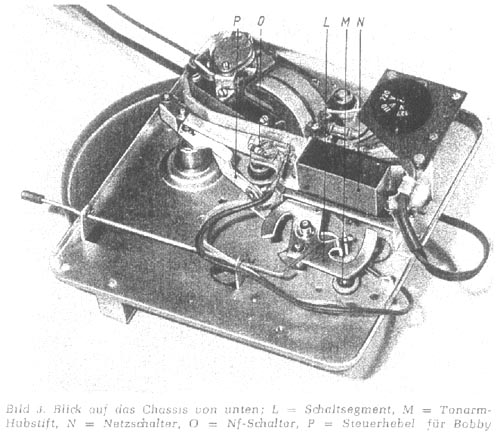

Bild 2 zeigt das Chassis des neuen Plattenspielers von oben. Der

Anschlagstift C ist das zentrale Steuerorgan; er wird durch die

hineingeschobene Schallplatte um 24 mm ausgelenkt. Der Stift ist mit dem

Schaltsegment L verbunden (siehe Bild 3), dessen drei Steuerarme die im

Zeitschema Bild 4 dargestellten Vorgänge auslösen. Der eine Arm betätigt

den Netzschalter N, so daß der Motor anläuft. Der zweite hebt über den

Steuerhebel P das Mittelstück K, allgemein „Bobby" genannt, auf dem

Plattenteller an und zentriert auf diese Weise die hineingeschobene

Platte. Der dritte Arm schließlich senkt über den Hubstift M das

Tonabnehmersystem B auf die Schallplatte. In diesem Augenblick geht der

Bobby K nach oben und öffnet dabei den Nf-Schalter O. Noch kurz vorher

hat der sich seiner Endstellung nähernde Anschlagstift C die horizontale

Tonarmbewegung durch Entsperren der Klinke E freigegeben. Die

Schallplatte läuft . . .

Nach dem Erreichen der Auslaufrille stößt der Mitnehmer F den Kipphebel G

an, der unter Federvorspannung steht. G wird von einer Zahnscheibe unter

dem Plattenteller zurückgestoßen. Das Schaltsegment L läuft in seine

Ausgangslage zurück und löst dabei folgende Vorgänge aus:

Der Bobby senkt sich und gleichzeitig hebt sich der Tonkopf an; durch

Senken des Bobbys wird der Nf-Schalter geschlossen.

Der Tonarm wird herausgeführt; Anschlagstift C läuft nach vorn, er schiebt

die Schallplatte aus dem Schlitz hinaus;

der Tonarm wird durch die Sperrklinke E arretiert, und zuletzt wird der

Motor abgeschaltet.

Die Bürste D wird vom Anschlagstift C beim Hinein- und Herausschieben der

Schall-

platte jeweils einmal unter dem Saphir durchgezogen und reinigt diesen.

Vorn am Gerät ist die Unterbrechertaste I angebracht; sie drückt bei

Betätigung das Schaltsegment L und damit den Anschlagstift sofort in die

Ausgangslage, so daß die vorstehend aufgezählten Funktionen ausgelöst

werden und die Platte unmittelbar vorn herausspringt.

Der zeitliche Ablauf aller Funktionen ist so genau festgelegt, daß

Fehlschaltungen eigentlich unmöglich sind. Zwischen dem Einschieben der

Platte und dem Beginn des Abspielens liegen nur Bruchteile einer

Sekunde; eine evtl. kurzfristige Verzögerung im Beginn der Wiedergabe

ist auf die manchmal dem eigentlichen Platteninhalt vorgespannten

wenigen Leerrillen zurückzuführen.

Aufmachung und „finish" des Gerätes sind vorbildlich und absolut

geschmackvoll, und auch die Unterbringung des 150 cm langen Netz- und

des 120 cm langen Verbindungskabels (zu den TA-Buchsen des Empfängers)

ist durch ein abgedecktes Kabelfach auf der Unterseite gut gelöst. Im

täglichen Gebrauch ist dieser Musikautomat sehr angenehm; man sitzt

beispielsweise behaglich am Kaffeetisch, reicht seinem Gast einen Stapel

Kleinplatten mit der Bitte um Auswahl -und schon kann man diese und jene

der herausgesuchten Schallplatten hintereinander oder mit Pause

abspielen. Die Erweiterung des Gerätes um eine längere

Anschlußverbindung zum Empfänger mit eingefügtem Lautstärkenregler würde

die Anlage vorteilhaft ergänzen.

Bei der Konstruktion mußten sich die Entwickler für die Verwendung von

17-cm-Klein-platten mit dem ursprünglichen großen Mittelloch (38 mm)

oder mit Einsatzstück entscheiden. Sie wählten den in Bild 2 erkennbaren

und im Text mehrfach erwähnten Bobby, so daß der Benutzer des Gerätes

die Einsatzstücke seiner Kleinplatte herausbrechen muß. Jetzt kann er

diese Platten nicht mehr durch einen handelsüblichen Plattenwechsler mit

dünner Mittelachse laufen lassen, sondern muß sich — soweit noch nicht

geschehen — eine dicke, auf den Wechsler aufsteckbare Achse mit

zentralem Abwurfmechanismus beschaffen, wie sie unter dem Namen

„Wechselspindel" oder „Stapelachse 38" von verschiedenen Firmen

geliefert wird. Wer jedoch den Automaten „Mignon", dessen Vorläufer für

Normalplatten mit 78 U/min wir vor mehreren Jahren einmal im Ausland

gesehen hatten, als einzigen Plattenspieler wählt, wird nicht in diese

Verlegenheit kommen.

Keine 78er-Schallplaften mehr bei Columbia

Aus den USA wird gemeldet, daß Columbia allmählich sämtliche

78er-Schallplatten aus dem Katalog streicht. Künftig werden

volkstümliche Neuerscheinungen fast nur noch auf 45er-Platten in den

Handel gebracht. Auch bei den anderen Firmen ist man geneigt, die

Normalschallplatten mit 78 U/min aufzugeben. In Deutschland wird die

Umstellung nicht so schnell erfolgen wie in Amerika oder England, weil

dann viele Schallplattenfreunde neue Laufwerke anschaffen müßten.

Plattenspieler, die nur mit 78 Umdrehungen arbeiten, sind noch recht

weit verbreitet. Die Schallplatten-Hersteller setzen sich jedoch sehr

für eine Bevorzugung der 45er-Platte ein. Der im vorhergehenden Beitrag

beschriebene neue Philips-Plattenspieler Mignon ist ein weiterer Schritt

auf diesem Wege.

|